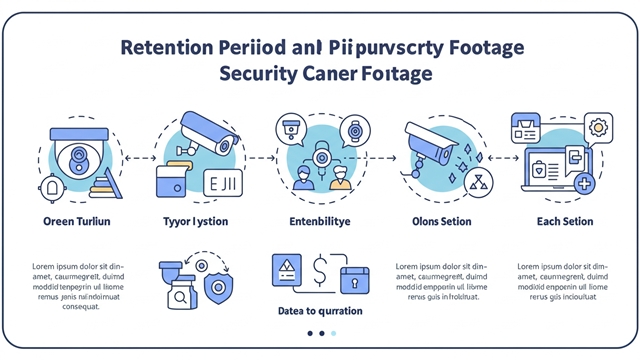

【知らなきゃ危険?】防犯カメラ映像の保存期間とプライバシー

防犯カメラの映像保存期間は、業界や用途によって大きく異なります。

そうそう!コンビニとかは長く保存してそうだけど、家のカメラはどれくらいがいいの?

例えば、コンビニやショッピングモールでは一定期間録画データを保存し、犯罪抑止や証拠確保に活用されます。一方、オフィスや個人住宅では長期間の保存がプライバシーの侵害になる可能性もありますね。

この記事では、業界別の防犯カメラ映像の保存期間の違いを詳しく解説し、プライバシー保護とセキュリティのバランスについて考察し、更に保存期間を延ばす方法や、適切なデータ管理方法についても紹介しますので今回も最後までお付き合いください!

後悔しない2025年最新のおススメ防犯カメラ選びはこちらから!

防犯カメラの映像保存期間とは?業界別違いを解説

防犯カメラの映像保存期間は業界ごとに異なり、小売店やオフィスでは30日〜90日、工場や倉庫では3か月〜1年、金融機関や公共施設では1年以上が一般的であり、用途に応じた適切な管理が求められます。

以下それぞれについて詳しく解説します。

オフィスや店舗における録画データの保存期間の目安

- コンビニ・スーパーマーケット:万引きやトラブル対策のため 30日間 が一般的。ただし、店舗の規模やセキュリティポリシーによっては、保存期間が異なる場合もあります。

- オフィス:セキュリティ管理のため 1か月〜3か月が目安。この期間設定により、万が一のトラブルや不正行為が発生した際、過去の映像を遡って確認することが可能となります。

- 飲食店:トラブル発生時の証拠確保のため 2週間〜1か月が目安。保存期間の設定は、録画媒体の容量や画質設定によって調整が可能で、店舗の規模やトラブルの発生頻度に応じて適切な期間を設定することが重要です。

工場や倉庫での映像保存期間の目安

- 製造業の工場:製品の品質管理や製造過程の確認、労働安全の観点から防犯カメラの映像を1年以上保存することが一般的です。

特に、食品工場では賞味期限や消費期限を考慮し、半年から2年程度の保存期間が求められることがあり、 これにより、製品に問題が発生した際製造過程を詳細に確認し、迅速な対応や再発防止策の策定が可能となります。 - 物流倉庫:荷物の紛失や盗難対策のため、防犯カメラの映像を6か月から1年程度保存することが一般的です。 この長期保存により、トラブル発生時に過去の映像を確認し、迅速な対応や原因究明が可能となります。

金融機関や公共施設の映像保存期間の目安

- 銀行・ATM:

銀行やATMに設置されている防犯カメラの映像保存期間は、金融機関のセキュリティポリシーや法的要件により異なります。

一般的には、1か月から1年程度の保存が行われており、特に、3か月以上の保存期間を設定している金融機関も多く存在します。 これらの長期保存により、不正取引や犯罪の抑止、発生時の迅速な対応が可能となります。 - 空港・鉄道:テロ対策や安全確保のため、防犯カメラの映像を1ヶ月程度保存することが一般的です。 この保存期間により、事件や事故発生時の迅速な対応と原因究明が可能となります。

プライバシー保護と防犯カメラの適切な運用

防犯カメラの適切な運用には、個人情報保護法の遵守が不可欠です。

つまり、撮影の目的を明確化し、利用目的の通知や公表を行うことが求められ、撮影範囲を必要最小限に設定し、データの適切な管理を行うことで、プライバシー侵害を防止できます。

個人情報保護法が求めるデータ管理と保存期間の設定

日本の個人情報保護法では、個人情報の適切な取り扱いが求められています。防犯カメラの映像も個人情報に該当するため、以下の点に注意する必要があります。

- 利用目的の明確化:防犯カメラの設置目的を明確にし、関係者に周知することが重要である

- 適切な保存期間の設定:必要以上に長期間データを保存することは避け、業務上必要な範囲で保存期間を設定すること

- 安全管理措置の実施:データの漏洩や不正アクセスを防ぐため、適切なセキュリティ対策を講じる必要である

プライバシー侵害を防ぐためのガイドラインと注意点

- 利用目的の明示:防犯カメラで特定の個人を識別できる映像を撮影する場合、原則として個人情報の利用目的を本人に通知・公表する必要があります。

例)「防犯目的の撮影です」と表示する

ただし、防犯目的であることが明らかである場合は、この限りではありません。 - 設置場所と撮影範囲の配慮:カメラの設置位置や画角の調整は、プライバシー侵害を防ぐ上で重要であり、不適切な撮影範囲は法的リスクだけでなく、近隣とのトラブルにもつながる可能性があります。

- 録画データの適切な管理:撮影した映像の不適切な管理は、個人情報の漏洩やプライバシー侵害のリスクを高めるため、セキュリティ対策を入念に行う必要があります。

これらのガイドラインを遵守することで、防犯カメラの適切な運用とプライバシー保護の両立が可能となります。

データ削除とアクセス制限によるセキュリティポリシーの強化

防犯カメラのセキュリティポリシー強化には、不要な映像データの適切な削除とアクセス制限の徹底が重要です。定期的なデータ削除は、情報漏洩リスクの低減に寄与します。また、アクセス制限を設けることで、内部不正や情報漏洩のリスクを抑えることができます。

不要な映像データの適切な削除方法

防犯カメラの映像データは、記録媒体の容量が限られているため、保存期間を過ぎると古いデータから順次削除される仕組みになっています。

この自動削除機能により、記録媒体の容量を効率的に活用し常に最新の映像を保存することが可能となります。

また、防犯カメラの映像データは、保存容量の制限により古いデータから順次上書きされるため、重要な映像が上書きされる前に、USBメモリやSDカードなどの外部媒体にバックアップを取ることが推奨されます。

これにより、証拠としての映像を長期的に保管し、必要な際に迅速に提供することが可能となります。

アクセス制限と監査ログによるデータ保護

防犯カメラの映像データへのアクセスは、管理者のみに限定することが重要で、これにより、不正アクセスや情報漏洩のリスクを低減できます。

具体的な対策として、アクセス権限を持つ人員を必要最小限に絞り、アクセスログを記録・監視すること等が挙げられます。

加えて、IPアドレスによるアクセス制限を設け、特定の場所からのみ映像を確認できるようにすることで、セキュリティを強化できます。

また、防犯カメラの映像データへのアクセスログを記録することで、誰がいつどのデータにアクセスしたかを追跡可能となり、不正利用の抑止力となります。

アクセスログの定期的なモニタリングを行うことで、異常なアクセスパターンを早期に検出し、迅速な対応が可能となります。

最後に

防犯カメラの映像保存期間は業界によって異なるため、自社の目的に合った期間を設定することが重要です。また、個人情報保護の観点から、データ削除やアクセス管理も徹底する必要があります。

防犯カメラの設置場所や用途によって、適切な保存期間を決めることが求められます。商業施設や企業では 30日から90日程度 の保存が推奨され、一方公共施設や街頭の防犯カメラは 1ヶ月以内 にすること等を今回の記事で解説してきました。

また、個人情報保護法の観点 から、防犯カメラの映像は 必要最低限の期間のみ保管する ことが求められています。長期間保管しすぎるとプライバシーの問題になりかねません。

さらに、録画映像の保存期間を適切に設定し、定期的に古い映像を削除することも重要で、一般的には、1週間から1ヶ月程度の保存期間が適切です。

なるほど〜!長く残せば安心ってわけじゃなくて、ちゃんとルールを決めて管理しなきゃダメなんだね!

これらの点を総合的に考慮し、各施設や組織は自らの状況やニーズに合わせて、適切な映像保存期間を設定することが求められる事になります。